本記事は、音声配信『学校行かないカモラジオ』の内容をもとに抜粋・編集しています。内容や状況は配信当時のものであり、現在とは異なる場合があります。

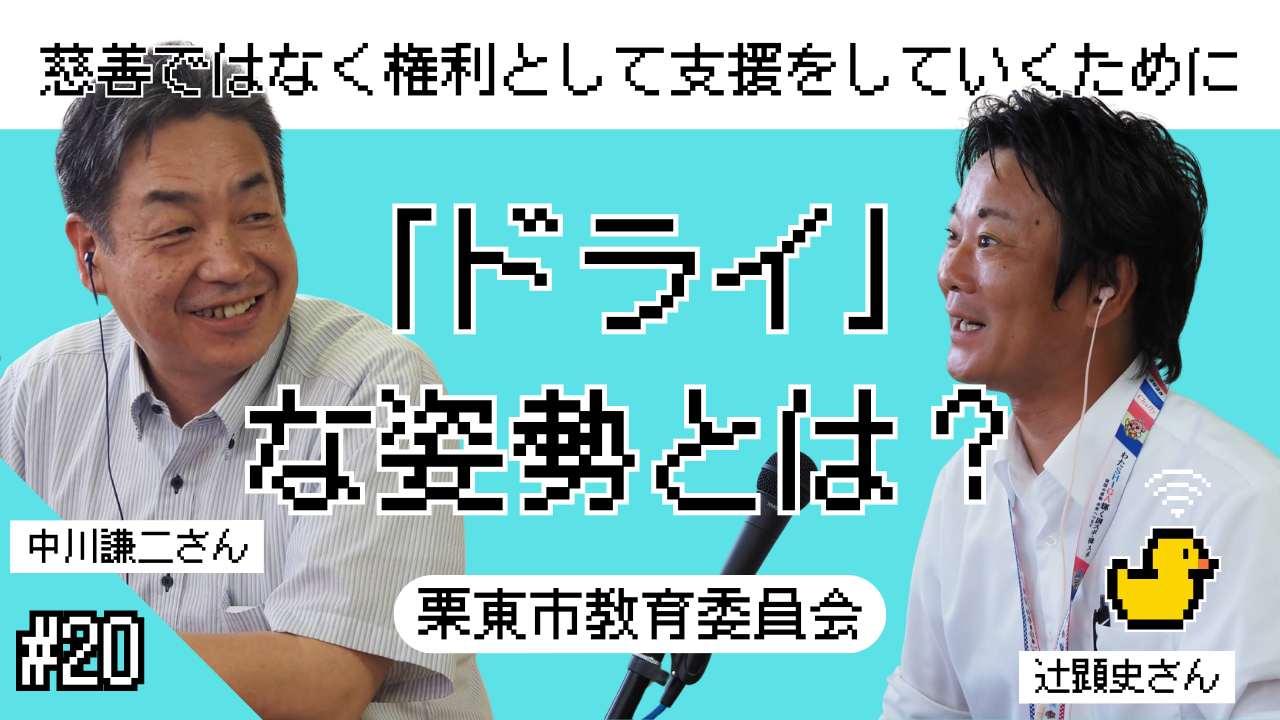

第20回はゲストに栗東市教育委員会の辻顕史さんと中川謙二さんをお迎えしています。今回は、前回の続きである「働きかけ」のお話から、先生たちが大切にされている、生徒に対する「ドライな姿勢」とその背景にある熱い想いをお聞きしていきます。

ハーバールームについて

(1)なぜハーバールームが必要なのか?

子どもたちは、学校で教科の学習や学級活動、行事、あるいは部活など通して、様々なことを学び、成長して いきます。 そして、学校が用意したカリキュラムだけではなく、学校に集まった多くの人との交わりを通して、人格を鍛え、社会の一員として活躍するすべを身につけていきます。 確かに人と共に何かを成し遂げること、人と共感し合うこと、それは”ひとり”では 味わうことのできない大きな感動とよろこびを与えてくれます。

しかし、未熟で思春期にある子ども同士のふれあいは、時には、繊細な心を傷つけることや、かけがえのない個性を排除すること、そして苛酷な努力や変化を教師以上に期待することもあります。一旦傷ついてしまった子どもたちは、まさに荒波の中を航海し続ける一般の船のようです。帆がおれても、船体に穴があいても、航海し続けるしかありません。本校では、そんな子どもたちのために、港(ハーバー:harbor )を用意しました。そこは“ドック”のように大々的な修理をする場所ではありません。しばし、荒波から逃れ、新たな航海に向けて、本来の力を回復させ、新たな航海に向け て態勢を整えるためのささやかな入り江…それがこの「ハーバー・ルーム」なのです。

私たちは、これまでのハーバールームでの働きかけを通じて、子どもたちは、

1.プレッシャーや集団から解放されるだけで、本来の明るさを取り戻すこと、

2.最終的には孤独ではなく、適度な人とのふれあいを求めること、

3.適切な教師の働きかけやルームメイトとのふれあいによって、コミュニケーション能力を高めること、

に気づきました。

(2)ハーバールームの使命と活動

ハーバールームの使命(目的)は、教育活動の一環として、個々の生徒の特性に応じた支援を行い、将来的な自立に向けて力を高めることです。そのために、ハーバールームでは、以下の取り組みを進めます。

1.登校から下校まで、一人ひとりの学校生活を見守ります。

2.個別の学習や活動の場を保障しつつ、ルームメイトのふれあいの機会を設けます。

3.生徒支援部が必要な支援や課題を考え、日々の運営はサボート支援員が行います。

4.全教職員が、利用生徒の教科指導(一日2時間)を分担して受け持ちます。

5.利用生徒と担任の絆をサポートします。

6.利用生徒へのカウンセリングやSSTをSCが行います。

7.いじめや暴力被害にあった子どもの安心安全を守ります

※『栗東市立栗東中学校 校内支援教室「ハーバールーム」 利用のしおり』より抜粋

前回の記事はこちら

前回からの続き

井ノ口

井ノ口・・・私は、むしろ“優しさ”こそが大事やって、すごく思ってたんですよね。不登校の子どもに対しては、やっぱり優しくないといけない。寄り添ってあげないといけない。とにかくその子の立場に立って、「よしよし、大事大事」ってしてあげること。それこそが一番大事やって、ずっと思ってたんです。

でも、辻先生とか中川先生に感じる、ある種のドライさというかクールさ。それが、申し合わせシートとか仕組み化みたいなところに表れてて。あ、実はそれにも役割があるんやな、って気づいたんですよ。

もちろん「よしよし、大事大事」する人も必要。

でも、それと同時に、「安心できる基盤」「社会的な自立につながる土台」をつくる役割もあって。

学校という場所が、その役割を果たすことも大事なんやなって。お二人の話を順番に聞いて、「確かに!」と思いました。

環さんの話を聞いて思い出したことがあるんですけど、実はね、私にとってすごく発想とか考え方を変えさせられる出来事があったんです。

当時、ハーバールームに通っていた女の子がいて、本当に勉強もよくできて、一生懸命な子でした。

その子が「部屋のカーテンを閉めてほしい」と言ったんです。「どうして?」と聞くと、「見られるのが嫌だから」と。

僕はそのとき「いやいや、もっと乗り越えようよ」みたいなことを言ったんですね。

そしたら彼女が真っ赤になって言ったんです。

「私、ここにいるって知られるくらいなら、ずっと家にいると思われたい。家にいたい」って。

そのとき、ふっと思ったんです。

──戦争当時、非国民扱いされた人たちのこと。

息子が戦地に行けなかった家庭に向けられた冷たい目。

「みんな頑張ってるのに、なぜあなただけ楽しているのか」という視線。

その視線を、実は子どもたち自身が一番感じてるんじゃないか。前回、適応指導教室という名称の話が出ましたけど、そのときにも思ったんです。「僕らはいったいどこに適応させようとしているのか?」と。

子どもたちは、昨日不登校になって今日別室に来る、なんてことは少ない。長い時間をかけて、悩んで悩んで、ようやく「別室に行こう」と納得するまでに至る。

中には毎週月曜日だけ休む、というように部分的な不登校を繰り返す子もいた。みんな、我慢の時間をたくさん抱えてたんですよね。人前に出るのが怖くて、お腹が痛くなる子もいた。でも、それをずっと言えずに我慢していた。ようやくこの部屋に来て、少しずつ症状が収まっていく子もいた。

そんな子たちを「適応」という名のもとに、もう一度“ガサツで痛々しい場”に戻すことに、いったいどんな意味があるのか。

だから、当時「適応指導教室」とは呼ばないでおこうと。それは僕ら教員や子どもたち自身の気づきだったと思うんです。

教育の世界でよく言われる「慈善じゃなく権利として」という考え方。子どもを苦しめているのは、もしかしたら“同情やいたわり”の視線そのものかもしれない。

親が暗い顔をしてしまう。

兄弟に我慢を強いる。

友達から同情される。

──それら全部が子どもを傷つけてしまう。

だからこそ、もしかすると子どもたちは「宇宙の果てに行って、そっと過ごしたい」と思っているんじゃないか。

「関わってほしくない。むしろ忘れてほしい。その間、普通に生きててほしい」って。もちろん全員がそうじゃないけれど。

そういう意味では、先ほど話題に出た“クールさ”や“ドライさ、むしろそれこそが、不登校の問題に必要なんじゃないかと思うんです。

驚いたり、悲しんだり、嘆いたりするんじゃなくて、「こういうこともあるよね」と受け止める。

そうすることで、「不登校はあるけれど、不登校“問題”はない」という状態を目指せるんじゃないか。

僕らがなくしたいのは、学校に行けないことそのものじゃなく、それによって教育の仕組みの弱さや、親と教員の関係が崩れること。

だからこそ、ドライさ・クールさの発想が、この不登校問題を解決するひとつの切り口になるんじゃないかと思います。

うん、なるほど。

私自身もよくやってしまうんですけど──やっぱり、自分の思い通りにいかないことに対して嘆いたり、批判したり、「こんなんおかしい!」って声を上げたり。それってすごく自然なことだと思うし、大事なことでもあると思うんです。

「おかしい」って声を出すことは、必要なこと。

でも最近は、「なんでそうなってるんだろう?」ってところにも、目を向けようと思うようになってきていて。たとえば、私の場合だったら社会構造だったり、自分自身の置かれている環境だったり。そういう背景に目を向けて、「じゃあどう変えていけるんだろう?」って考える。

そういう姿勢を、お二人の活動を見ていてすごく感じます。

ちょっと親御さんの話にも触れたいなと思うんですけど、やっぱり学校って批判の対象になりやすい場所ですよね。

「うちの子があんなことになったのに、何もしてもらえなかった」

「学校のせいで子どもが苦しんだ」

そんなふうに思っている親御さんって、きっとたくさんいらっしゃると思います。

その中で、「どうせ学校に言っても無駄」っていう気持ちがどんどん強くなっていって、学校への心の壁が厚くなってしまう。

私自身も取材の中で、「学校への不信感がきっかけでフリースクールに通うようになった」という親御さんやお子さんの話を、何度か聞いてきました。

そんなときに、断たれてしまった“心の絆”をどうやって取り戻していくのか。学校との間にできた心の壁を、どうやって少しずつでも溶かしていけるのか。

これまでお二人が取り組んでこられたことや、大事にされてきたことがあれば、ぜひ教えていただきたいなと思います。

初めて担当になったときのことです。保護者の方とお話しする機会があって、最初に言われるのは、だいたい「学校は何もしてくれてなかった」とか、「去年まではこうやった」とか、「もっとこうしてほしい」とか、要望ばかりでした。

でも僕は、去年の担任が家庭訪問をしていたことも、学年主任が保護者と話していたことも知っていたんです。

それでも保護者の方は「何もしてくれてない」と感じている人が多かった。

なぜそうなるのか考えてみたんですが、結論を言うと「子どもが学校に行けるようになってないから」です。

子どもが少しでも学校に来ていれば、そこまで要望やクレームにはならなかったんじゃないかと思うんです。

だから僕は、まず保護者に「子どもと少し話させてください」とお願いしました。

初めは難しいと思うけど、何度か学校に足を運んでもらって、少し話をしてほしい。無理に学校に来てもらわなくてもいい、僕と担任でやれることはやるから、一旦任せてください、って伝えました。子どもと話すときも、「なんで学校に行けへんの?」なんて聞いたら逆効果です。だから「家で何してんの?」っていう自然な会話の中で、「学校にはこんな部屋もあるよ。先生が運営してる部屋やねんけど、ちょっと来てみる?」と紹介していました。

最初は「誰もいない時間帯に行きたい」とか、「見られたくない」とか、後ろめたさがある子が多いので、放課後や授業中にそっと見学に来ていました。

僕もその気持ちはわかります。でも同時に、「この部屋に来るのが恥ずかしい」なんて思ってほしくなかった。だから子どもたちにはこう言いました。

「学校に来てるやん。恥ずかしがることない。ここはみんなの居場所なんや。ここで過ごすことは君らの財産にもなる。卒業までしか僕は一緒にいられないけど、この2年間で力をつけてほしい」って。

そう伝えるうちに、少しずつ慣れてきて、今では教室にも顔を出す子が出てきました。

「先生、ちょっと廊下で喋っていい?」と声をかけてくる子も増えてきて、ハーバールームが内緒の部屋みたいな存在から、自然と人が集まる場所になっていったんです。

中にはやんちゃな子もいて、「なんで辻ちゃんが担当なん?」とからかわれたりもしましたが、「別に恥ずかしいことちゃうで」と伝えました。

修学旅行にも連れて行ったし、体育祭や校外学習にも一緒に参加させました。

「この部屋にいるから学校行事に出られない」なんてことはなくて、できる範囲のことは全部やらせたいと思っていました。

保護者への対応も、いちいち「こうしていいですか」とは確認せず、「任せてください」と伝えて、逐一報告をしました。

「今日は勉強しましたよ」「鉛筆を持ちましたよ」と連絡すると、保護者はとても喜んでくれました。最初はクレームばかりだった保護者も、1年経つと「お願いします」と信頼して任せてくれるようになりました。やっぱり、しんどさを抱えている保護者としっかり連携を取ることが大事だと感じましたね。

やっぱりお母さんたち――親御さんたちは、信頼できると思ったら本当に信頼してくれる。やっぱり子どものことが一番大事だから、むしろ心強いパートナーになってくれるんだなと。

打ち合わせでも、「そのためには一度“任せてください”って言い切ることが大事」とおっしゃっていて、それは意外でした。

実際、「任せてください」「貸してください」って言いながらも、やっぱり教育には限界があるんですよ。それはつくづく感じました。

葛藤の中で、実際に家に行って「ピンポン」押して「行くぞ」って言った子もいるんです。でも一方で、「自分はどこまでやっていいんだろう」とも思うんですよね。

次に担当する先生が同じことをできるとは限らない。「この先生やから」と思われてもダメで、持続できる仕組みにしないといけない。だから、できるだけ誰でもできるシステムづくりを意識していました。「もっとやってあげたいな」と思うときももちろんあります。でも「これ以上やったらあかん」っていう線引きも必要です。

卒業したら僕はもう先生としての関わりは終わる。

その後も連絡があったり、会いに来てくれるのはいいけど、ずっと支援者みたいに関わることはできない。

そこははっきり言わなあかんと思っています。

実際に教室に戻っていく子もいます。

「次から教室に行くわ、先生」って言う子に「頑張れよ」と伝えて、担任につなぐ。

そのときには保護者や生徒にも「次からは担任の先生が見ます」と伝えて、僕は手を離す。

冷たいと思われるかもしれないけど、それは信頼の表れでもあるんです。

「ここで頑張れ」と送り出す。

あとは「僕はここまでや」と伝える。

それで教室に戻り、公立高校を受験して進んでいった子もいます。

突き放したんじゃなくて、巣立っていったんやな、と僕は思いました。

正直、僕が抜けたあと心配な部分もありました。

でも結局みんな、その後もちゃんと学校に通い続けていました。

昨年度、教育委員会に移る前に見ていた子たちも、次の担当の先生がしっかり引き継いでくれた。僕が言っていた「こうしてほしい」ということも続けてやってくれていました。だからやっぱり、支援には「クールさ」も必要やなと思います

とはいえ、彼が学校を去る時、全体の卒業式が終わったあとに、ハーバールームでも「第2の卒業式」をやるんです。

その日のために、支援員の方やソーシャルワーカーの方など、たくさんの大人が準備してくれていました。

前日には「辻さん、子どもたちにちゃんと卒業を言い渡さなあかんで」と言って、辻さんは、「わかってますよ」と答えていたんです。正直、子どもによっては「この時期は黒歴史や」と感じていて、街で会っても声をかけてほしくない子もいるかもしれない。と。

ところがいざハーバールームで卒業式をやり始めると……もうボロボロ泣いて(笑)。最後に「もし何かあったら、いつでも来いよ」と伝えて、送り出してました。(笑)

笑笑

最後の卒業式のとき、子どもたちも支援員さんにも泣いてもらおうと思って、 DVDを作ったんです。

スライドショーを流して、もう子どもたちもボロボロ泣くんですよ。

僕も何回も見てるので、「泣かへんかな」と思ったんですけど、やっぱりダメでしたね。(笑)1人ひとり、賞状を渡した後にアルバムも渡しました。

全部終わって、ひとこと話す番になった時、前日までは「もう連絡してくんなよ」と言っていたんですけど、最後の一言は「何かあったら言ってこいよ」と伝えました。

今は、その後連絡もありません。それでいいんだなと思っています。たまに顔を出しに来てくれるくらいで、連絡が来ることはないです。

さっきの、「仕組みが〜」とか「誰でもできるように〜」とかとは全然逆の話ですね。(笑)

いやでもその矛盾が面白いです。

でも、辻さんが話してくれた卒業式のエピソードには、いろんなことが集約されているんです。

終わってから僕たちが一番喜んだのは、彼らがこの栗東中学校を母校として卒業してくれたことでした。ただの卒業式ではなく、同世代の子どもたちと同窓生として生きていく歴史を作ってあげられたな、と。そこに関しては、「本当によくやったな」と話しながら、僕もすごく嬉しかったです。

そうですね。卒業式では保護者の方も支援員の方も全員来てくれました。お兄ちゃんやお姉ちゃんもきてる子もいて、最後はみんなで写真を撮って、本当に成人式並みの規模で、素敵な卒業式になりました。

子どもたちにとって、心に残る卒業式や思い出があれば、この先しんどいことがあっても、立ち直れるきっかけになるんじゃないかなと思っています。その経験が、ここで過ごした時間が、貴重な財産になるんだと伝えました。

今、地区の高校に進学している子たちの様子を見ていても、まだ連絡が途絶えていないことから、この経験が何かしらの財産になったのかなと、ちょっと思っています。

そのとき撮った写真がとても素敵で、みんながきちっと揃っているわけではないんです。制服を着ている子もいれば、着れていない子もいる。でも、でこぼこしている中でも、みんなの顔が笑っているんです。

これは学校だけでなく、フリースクールなど、支援の仕組みを持つ場所だからこそ引き出せる笑顔なんだろうと思います。その笑顔を公立学校でも作れることには意味があると思います。

学校の中にもう一つ教室とは別の場所があることで、二つの学校があるようなイメージで運営できる。その必要性はこれからもあると思います。

多様な学びが求められていて、令和5年3月に文科省の「COCOLOプラン」が出されました。フリースクールなど民間の取り組みも含め、子どもに居場所があることはとても大事です。その居場所を大人や社会が用意することも必要だと思います。

その中でも一番早く実践できるのは、学校内にハーバールームやポートルームのような別室を設けることです。これにより保護者の要望にも応えられ、学校内にある安心感もあります。小中学校では、中学校は3校すべてにこうした部屋がありましたが、小学校は1校もなかったです。昨年度、教育委員が関わる中で、小学校にもこうした部屋を作る必要があると学校長や支援主任に伝えました。

その結果、学校内教育支援センターのような仕組みを小学校でも整えて運営してもらえるようになりました。中学校と違って人手不足の課題はありますが、担当者がついて運営してくれている学校もあります。こうした部屋が広がることで、助けられる子どもも増え、コミュニケーションや関わりを続けることができます。

家にいるよりも外に出て人と繋がることで、子どもたちの社会的自立につながっていく。こうした取り組みがもっと広がるといいなと思いながら進めています。学校としても、例えば経済状況なども考慮しながら対応しています。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

中川先生が冒頭でおっしゃっていた「不登校があることと、それが問題かどうかは別」という考え方や、「不登校支援は事前のものではなく、権利である」という考え方を、私は正直、聞き流してしまっていました。でも編集していて、「ああ、これは本当に大事なことを言ってくださっているな」と改めて感じました。

どうしても「かわいそうだ、助けてあげたい」という目線を持ちがちですが、そうした目線がかえって本人を苦しめることもある、という視点に、自分は気づけていなかったなと思います。

また、辻先生のあのドライな態度の裏にある熱い想いも聞くことができて、とても素敵だなと感じました。

来週もこの続きの配信をお届けしますので、楽しみにしていてください。

最後までお聞きいただき、ありがとうございました。