本記事は、音声配信『学校行かないカモラジオ』の内容をもとに抜粋・編集しています。内容や状況は配信当時のものであり、現在とは異なる場合があります。

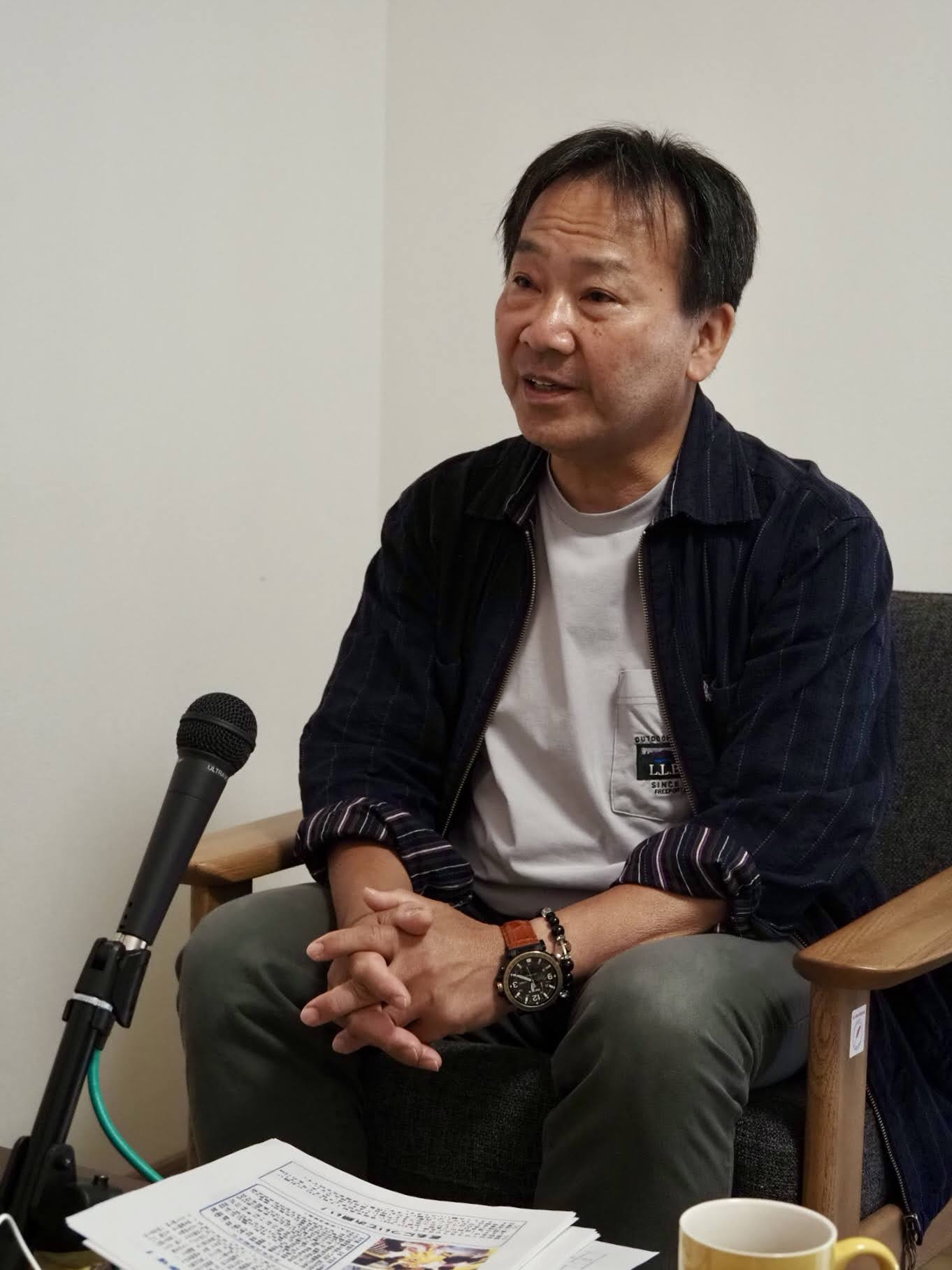

第13回は、ゲストにフリースクールてだのふあの山下吉和さんをお迎えしています。今回は、フリースクールてだのふあがどのように活動を続けていくのかについて。そして不登校支援の重要性とその伝え方についてお聞きしていきます。

山下 吉和さん

NPO法人 てだのふあ 代表

1961年、長浜市生まれ。87年、滋賀県教員となり河瀬小など彦根市内の小学校に31年間勤務。「生活綴(つづり)方教育」に力を注いだ。県中央子ども家庭相談センター指導員を経て2020年にフリースクール「てだのふあ」を開校。登山ガイド資格も持つ。植物保全「伊吹山ネイチャーネットワーク」事務局長。

【NPO法人 フリースクールてだのふあ】

滋賀県彦根市のNPO法人「フリースクールてだのふあ」は、不登校の子どもらの居場所づくりに取り組まれています。 てだのふあは沖縄の方言で「太陽の子」の意味です。「しぜんな成長」を支援しようと、学習の時間やスタッフらによる絵画教室など様々な教室を用意し、登山や座禅体験などにも取り組んでこられました。 代表を務める山下吉和さんは元小学校教師。「子どもに寄り添った活動をしたい」と、2020年にてだのふぁを発足されました。向き合ってきたのは音に敏感な子や対人関係に傷ついた子……。「心身共に開放し、のびのびと過ごして」と願い、不登校の親にも寄り添ってこられました。

📌 てだのふあ公式Facebookページはこちら

井ノ口

井ノ口まずは、この収録させている建物以外に、もう1つ新しい校舎ができるということですが、それはどのような背景があるのでしょうか?

まず、第1回か第2回でお話ししたかと思うんですが、最近、子どもの数がだいぶ増えてきまして、1日に20人くらい来てくれるようになってきています。

スタッフの数を増やして対応はしているんですけど、それでもやっぱり定員としてはかなり多いなと感じています。私たちとしては、15人前後くらいが一番見やすい人数かなと思っていて、多くてもそのくらいが理想かなと。

それに、大きな集団にいきなり入ることに抵抗のある子も少なくないというのは、最近の入校相談でも感じていたことなんです。

そこで、「第二スクール」と呼んでいいのか分からないですが、この近くで場所を提供してくださる方がいらっしゃったので、そこをお借りして、6月3日から新たにスタートしようと考えています。週2回の開催を予定しています。

場所は、ここから歩いて5分くらいのところです。以前、てだ農園の活動のときにもご尽力・サポートいただいた、彦根ロータリークラブの会長をされている渡辺さん(渡辺薬局の方)から、「うちの2階を使ってもいいよ」と言っていただけて。16畳ほどの広さがある場所なんですが、そこをお借りできることになりました。

あとは、今「フリースクール運営に関わる公的支援を求める署名」という署名活動も一緒にされているんですよね。

はい、そうなんです。今回の署名活動、実はもう“3回目”になるんです。

1回目は、てだのふあでの活動が始まって2年目のときでした。そのときは、保護者の利用料金が非常に負担になっているという声が多くあって、経済的な負担を軽減してもらえないか、そして私たちのフリースクール運営への助成も含めて、市に対して署名を集めて請願書を出したんです。そのときに実現したのは、「保護者の利用料金の軽減」のほうでした。

でも、もう一つの「フリースクールの運営に対する公的支援」については、課題として残ったんですね。それで、2回目はその翌年、つまり一昨年に、今度は「公的支援」に絞って署名活動をしました。このときも3000筆以上、署名が集まりました。そして、議会でも満場一致で通ったんです。「これは実現するかな」と思ったんですが、結果としては実現しませんでした。

なので今回は、いわば「3度目の正直」になります。でも、「2度あることは3度ある」ってこともあるので、どうなるかわかりません。それでも、保護者の皆さんと一緒にもう一度取り組もうということで始めました。私たちはこの署名を「子らの命 輝く署名」と呼んでいます。

不登校の問題は、命に関わる課題だと思っています。だから、この問題は重要な社会課題だというふうに位置づけています。そして、フリースクールという場所は、子どもたちの命が輝く場所なんだ、という想いを込めて、この名前をつけました。署名をただ集めるだけじゃなくて、フリースクールのことや不登校の問題について、もっと多くの人に知ってもらうきっかけにもなればと考えています。

署名活動の文言に「不登校は命に関わる課題」とありますが、正直なところ、私にはまだ不登校と“命”がどう関係するのか、はっきりイメージできなくて……。どんなきっかけで、命に関わる問題だと思うようになったんでしょうか?

そうですね。教育にはいろんな課題がありますよね。いじめもそうですし、不登校もそう。でも、私が不登校を「命に関わる」と思ったのは、実際にうちのフリースクールに来た子どもたちの姿を見てきたからなんです。外から見ると、今の子たちはみんな元気そうに見えるんですよ。でも、来た当初の姿は本当に深刻で。

たとえば、理由もなく泣き出したり、頭痛・腹痛が続いたり、無気力だったり。うつと診断された子もいますし、頻尿、自己否定、眉毛や髪の毛を抜いてしまう子もいました。あるお母さんは「うちの子、まるで廃人みたいだった」と言ったこともあります。ゲームもせず、何もせず、ずっと部屋でぼーっとしている……。

これはもう「精神の問題」ではなく、「生きる力そのもの」が損なわれてる状態だと私は感じたんです。そんなに追い詰めてしまう学校って何なんだろう?そんな状態の子どもを、どうしたら元の姿に戻してあげられるのか。

もちろん医療も必要な場合もある。でも医療だけでは難しい。私たちのような居場所が必要なんじゃないかと。とくに思春期の子は重たいです。不登校の中でも、思春期の子どもたちへの対応は特に慎重でないといけないと感じています。

一つ、ある子どもの日記を紹介させてください。この子は中学3年生のときにうちの「てだのふあ」に来てくれて、それまではずっと家にこもっていた子でした。今では高校2年生になって、元気に高校に通っています。

これは、その子が中学卒業間近に書いてくれた日記です。

てだのふあに来る前は、いつも一人。家でも一人やった。

自分の気持ちを話せるところが欲しかった。

そして母が見つけて、ここに来た。

元気な子が遊んでくれた。話してくれた。話せる人ができた。

いつの間にか自分が元気になった。

気づいた時には、みんなに励まされてきた。

今は家族とよく喋るようになった。泣くこともなくなった。

普通の生活が戻ってきた。

まず一番言いたいことは、本当にありがとう。

たくさん愛してもらったし、たくさん笑顔にしてもらったし、たくさん勇気をくれた。

みんなが大好きです。

短期間でたくさん変わった気がします。

暗かった私の人生を変えてくれた。明るくしてくれた。

そんなみんなと、てだのふあが大好きです。

この日記を読むと、一人きりで過ごしていた子がどんな思いを抱えていたかが、伝わってくると思います。だから、私たちはこの署名を「子らの命 輝く署名」と名付けました。フリースクールは「学習の機会を確保する場所」ってだけじゃないんです。「命をもう一度輝かせる場所」でもある。この子も今は高校生活をすごく楽しんでいます。もちろん、あの頃の経験も全部含めて「自分自身」なんだと思います。決して否定してないと思います。

ただ単に「学校に行っていない」という事実だけじゃなくて、その子の命や心がどこにあるかに目を向けていく必要があるんです。下手をすると、自分で自分を追い詰めてしまう――。それほどの重さがある。だからこそ、慎重に、丁寧に、関わっていくことが大切なんです。それをこの署名に、しっかり込めています。

やっぱりこう見ると、社会全体で考えていかないといけない問題なんだろうなと思います。

たとえば、自殺のような深刻なケースに限らず、教育にはいろんな課題がありますよね。英語教育とか、道徳の授業とか。でも、そういった教育課題の中で、体や心に“直接”影響を与えているものって、実はそんなに多くないと思うんです。

その中でも、「いじめ」とか「不登校」は、明らかに子どもの心や体にダメージを与えることがある。風邪みたいに、薬を飲んだらすぐ治るっていうような単純な話じゃなくて。そこが難しさだと思います。

それに、フリースクールに通えてる子たちって、ある意味まだ“出会えている”子たちなんですよね。実際に誰かと顔を合わせて、話ができる。でも、圧倒的に多いのは、家にこもっている子どもたち。フリースクールに来られてる子なんて、本当に全体の数%じゃないかと思うんです。

どこにも行き場がなくて、一人で家にこもってる子たち。さっきの日記の話にもありましたけど、「家で一人」っていう表現、あれがまさに今の現実を表してると思うんです。そういう子たちにとっては、思春期の不安定さも重なって、本当にちょっとした対応のミスが、深刻な結果につながってしまうことだってある。だからこそ、この問題はすごく重要な課題だと思っています。

それに、そういう時期の子どもたちには、できるだけ多くの「話せる大人」がいてほしい。親とか先生だけじゃなくてね。それ以外にも、いろんな大人と出会えることって大事だと思うんです。

そうですね、やっぱりああいう時期には、自分のことを振り返っても、話せる大人が多ければ多いほどいいなと思うんです。

親とか先生だけじゃなくて、その子にとって「居場所」になれるような人との出会いが、すごく大事なんじゃないかなと。居場所って、単に空間のことを言ってるんじゃなくて、人そのものが居場所になることもあるんですよね。たとえば友達だったり、先生だったり、塾の先生でもいいし、学童の先生でもいい。そういう、安心できる人との関係が、ひとつでも多い方がいいと思います。

それって、数字にはなかなか表れないことなんですよね。自殺率が高い・低いとか、うつ病の人数が多い・少ないっていう統計では測れない。たとえば、ある子が一生学校に行けなかったとして、誰にも助けてもらえなかったという経験をそのまま抱えたまま大人になるのか。それとも、「学校には行けなかったけど、あのとき自分のことを気にかけてくれた大人がいた」と思えるかどうか。

その違いって、数字には出てこないけど、その子の人生にとってはものすごく大きな意味を持つと思うんです。ただ、それを言葉でどう表現したらいいのかが、すごく難しいんですけど。

みんなにこの大切さを、すごく分かってほしいなって思うんです。でも、それを言葉にしようとすると、急に薄っぺらくなってしまうというか……。うまく伝えられないもどかしさがあります。

そういう意味でも、子どもたちが書いたものや、発した言葉を丁寧に記録していくという営みは、とても大切だと思っていて。大人が「子どもはこう考えているんじゃないか」と推測するんじゃなくて、子ども自身が表現したものには、やっぱり重みと説得力があると思うんです。

さっき子どもの権利条約の話が出ましたけど、たとえば学術連携の場なんかでも、「子どもの声を聞く」ということの重要性が語られていますよね。声にならない声かもしれないけれど、必ずそこには、その子自身の願いや思い、希望があるはずなんです。

そうした声を、どうにかして紡いでいく営み――それこそが、僕にとっては、教員時代から今に至るまで、ずっと大切にしたいことなんです。

まとめ

いかがでしたでしょうか。子どもの声に深く耳を傾け、その言葉の重みを丁寧に受け取って社会に届けようとする山下さんの姿勢から、子どもたち一人ひとりの命と尊厳に真摯に向き合う、あたたかく誠実な人柄が伝わったでしょうか?最後までお読みいただき、ありがとうございました!