彦根市京町のNPO法人「フリースクールてだのふあ」は、築100年の改装された古民家で運営する不登校の子どもたちのためのフリースクール。2020年に設立され、今では小学生から高校生まで約30人の子どもたちが通います。「すべての子どもたちは成長の芽を持っている」と語る代表の山下吉和さんには、そのことを実感した体験がいくつもありました。

今シリーズでは、山下さんが初めて向き合った不登校のケンジ君(仮名)と、ケンジ君と周囲の大人の成長を助けた『生活綴方』の実践について、全4回に分けてお伝えします。

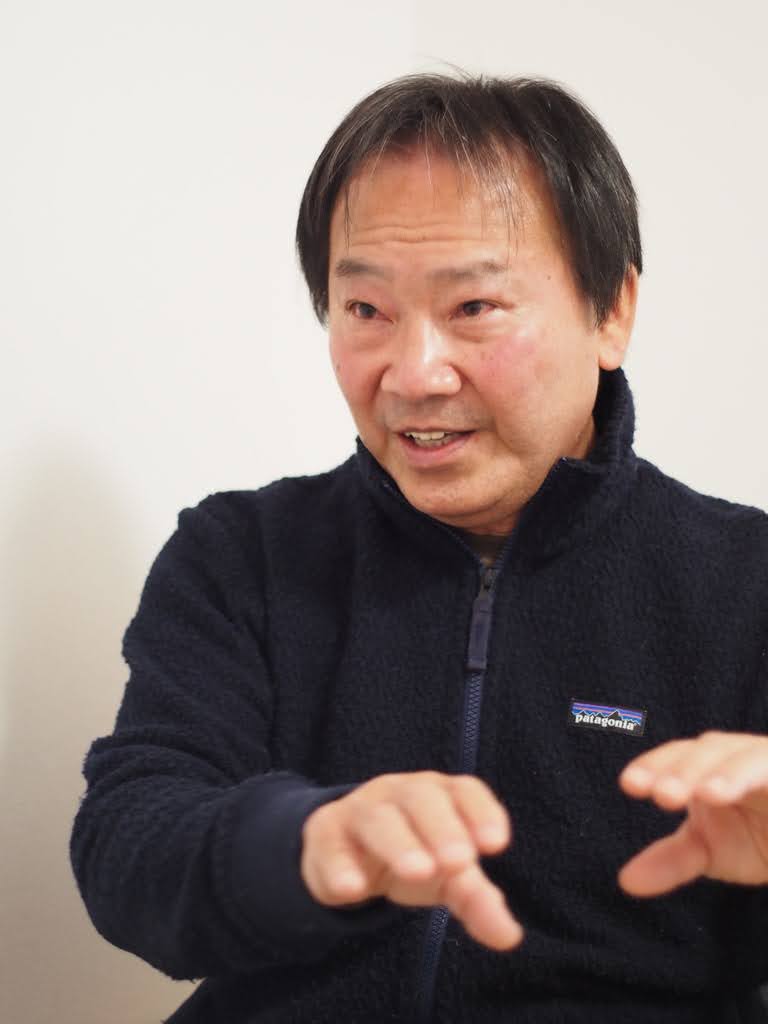

山下 吉和さん

NPO法人 てだのふあ 代表

1961年、長浜市生まれ。87年、滋賀県教員となり佐和山小など彦根市内の小学校に31年間勤務。「生活綴(つづり)方教育」に力を注いだ。県中央子ども家庭相談センター指導員を経て2020年にフリースクール「てだのふあ」を開校。登山ガイド資格も持つ。

生活綴方①「何が」という特別な理由がなく学校に行けなくなる子どもたち

――山下さんが、不登校の問題に気がつき始めたのは、いつごろですか。

1990年代の後半、私は30代で河瀬小学校(彦根市立)に勤めていたときに、初めて「不登校児」の担任になりました。その子との関わりがやっぱりすごく大きくて。

――どんな子だったんでしょう。

ケンジという男の子だったのですが、4年生までは、お父さんが車に乗せて無理やり学校まで引っ張ってきていました。その後は学校で泣きわめいて、保健室で預かって、だましだましなんとかやっていたんですよ。僕はケンジが5年生のときに担任することになりました。最初は教室に入っていたケンジですが、一週間ほどで行き渋りが始まり、泣き出したんです。教室には入らず、保健室のベッドにしがみつき、大きな体をゆすりながら、「もう家に帰る」「帰りたい」って言って泣いていました。

その様子を見て、思わず出た言葉が「うん、帰ろう」でした。

「無理して来なくていいよ。お父さんやお母さんにも、先生がちゃんと話すからね」と伝えて、その日は帰らせました。

――ケンジ君はなんで学校に行きたくなかったんですか。

それは今の不登校児の共通の課題だと思っています。いじめなど、明確な理由があることもありますが、「何が」という特別な理由がある子ばかりではないんですよ。みんな、敏感な子たちなんです。学校そのものが、先生らも含めて、 息苦しい場だったのではないかと思います。他の子どもが受け流せる「空気」に傷つき、叱られる他者を見ても自分事のように傷ついてしまう。とにかく髪の毛が知らん間に伸びているように、嫌な気持ちが蓄積されていく。心のバランスが崩れてしまうんです。

小さい子ほど、それを言葉でうまく言えない。お母さんに聞かれても、 「何がっていうことじゃないんやけど…」と気持ちを伝えられなくて、嫌な気持ちがいつの間にかコップに溜まり、水がいっぱいになって、とにかくもう限界だという時に、結局はそれが溢れて体に出てくる。

ケンジの場合は、体をゆすって泣いたり、わめいたりすることに表れていました。ここ(てだのふあ)に来てくれている子どもたちも、みんな、身体に出ているんですよ。夜眠れないとか、腹痛、頭痛、髪の毛を抜く、眉毛を抜く、蕁麻疹もそうだし、中高生だったら、リストカットもある。いろんなところに、SOSが出てるんですよね。

それでも、親は「別室もあるし、どうや」とか、「1時間だけ行かへんか」とか「送ったるから」とかね、最初は学校に連れて行こうとします。子どもから見たら、「これだけ苦しいのに、一番身近なお父さんやお母さんにさえ、 学校に行けと言われる。先生も同じ。ぼくは誰にも理解されていない…」となってしまう。

最近では、不登校への理解も広がってはきましたが、それでもなお世の中の空気は、「学校に行くことが正しい」という価値観に覆われています。敏感な子どもたちは、「そこに行けない自分はダメだ」と、自分を責めていく。どんどん自分を追い込んでいく。周りの大人が、そのSOSに気づき、気持ちに向き合った対応ができるかどうかというのが大切です。

――「学校に来なくていいよ」と伝えたケンジ君と、山下さんはその後どう関わっていったのでしょうか。

「学校に来なくていいよ」と伝えてから、初めて家庭訪問をした際に、僕はケンジとお母さんに「5つの方針」を出しました。

1つ目、嫌だという気持ちが身体に表れている以上、無理には登校させません。

2つ目、毎日30分、家庭訪問をします。訪問する間、私はケンジと楽しい時間を共有します。 その中身はゲームボーイでも、 バドミントンでも、将棋でも、なんでも、ケンジがやりたいことを30分間共有して帰ります。勉強はケンジがやりたいと言うまで教えません。

3つ目、専門機関と連携しましょう。当時は児童相談所しかなかったんですけどね。

4つ目、不登校の学習会に一緒に参加しましょう。まだ不登校という言葉が出始めたばかりの時期だったので、私も勉強の途中だし、お母さんも一緒にいきましょうと誘いました。

5つ目、日記帳でお互いの理解を深めましょう。書かなくてもかまいません。お母さんも一切関わらなくて結構です。ケンジに任せてください。

それで、ケンジとお母さんの了解を得ました。お父さんはずっと背中を向けていました。教師が「もう学校に来る必要ありません」というわけですから、仕方ないですよね。お父さんの了解には至りませんでしたが、ケンジはお父さんに無理やり学校に引っ張っていかれていたので、まったく心を閉ざしていました。お父さんは当時の多くの父親と同じで、仕事人間、会社人間だったから。2人の間がギクシャクしていたのは分かっていたので、そのときは、とりあえず仕方ないなと思ってやりすごしました。

(続く)