彦根市京町のNPO法人「てだのふあ」は、築100年の改装された古民家で運営する不登校の子どもたちのためのフリースクール。2020年に設立され、今では小学生から高校生まで約30人の子どもたちが通います。「すべての子どもたちは成長の芽を持っている」と語る代表の山下吉和さんには、そのことを実感した体験がいくつもありました。

今シリーズでは、山下さんが初めて向き合った不登校のケンジ君(仮名)と、ケンジ君と周囲の大人の成長を助けた『生活綴方』の実践について、全4回に分けてお伝えします。

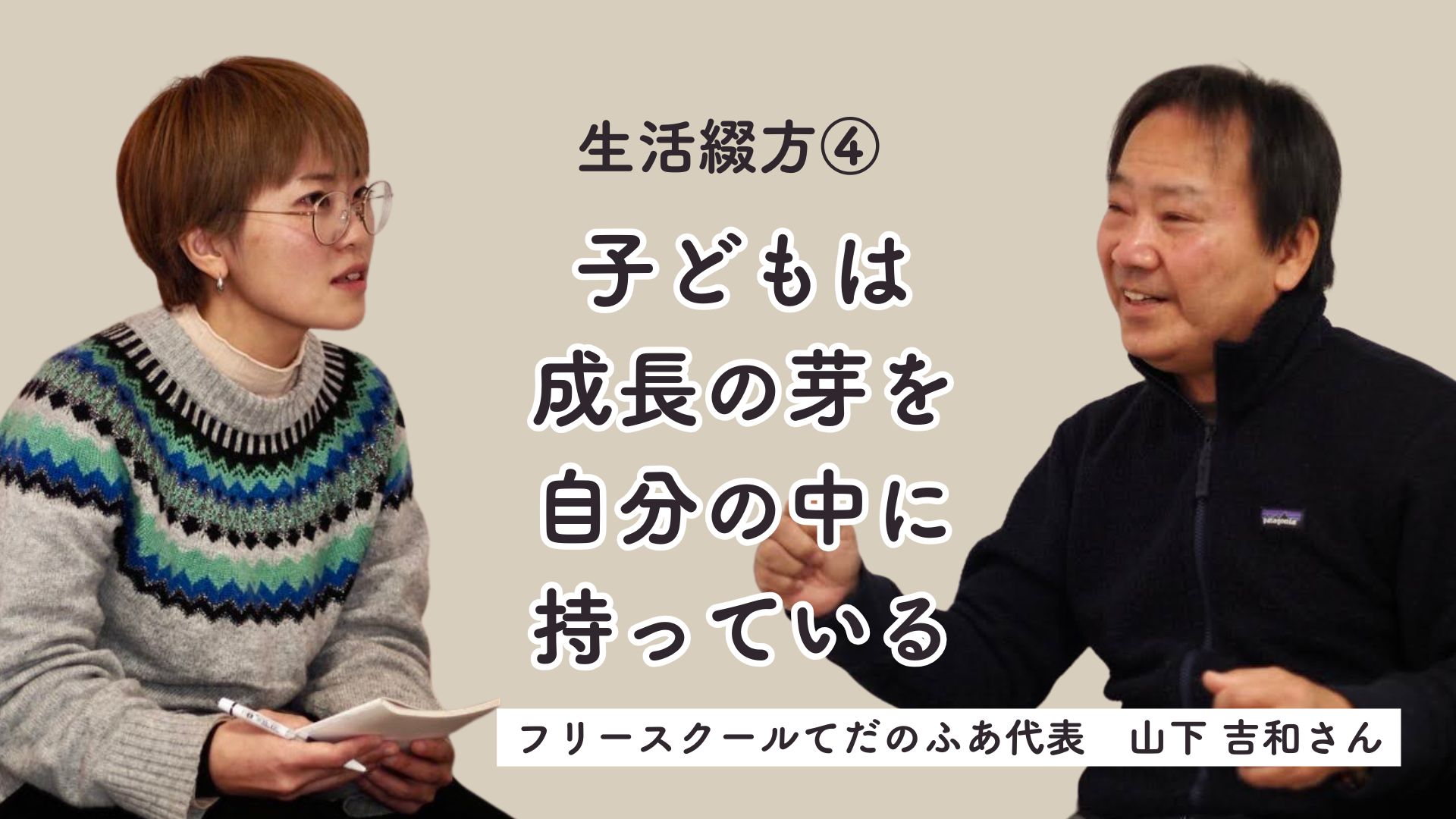

山下 吉和さん

NPO法人 てだのふあ 代表

1961年、長浜市生まれ。87年、滋賀県教員となり佐和山小など彦根市内の小学校に31年間勤務。「生活綴(つづり)方教育」に力を注いだ。県中央子ども家庭相談センター指導員を経て2020年にフリースクール「てだのふあ」を開校。登山ガイド資格も持つ。

生活綴方④ 子どもは成長の芽を自分の中に持っている

彦根市京町のフリースクール「てだのふあ」を運営する山下さんが教員時代に担任した不登校のケンジ君。夏休みの終わりかけ、母親の「学校に行かせる」の一言に怒りを爆発させて「もうぼくは死にたい」と心の叫びを日記に綴りました。初めて表出したケンジ君の思いに、変化を感じた山下さん。日記の内容を母親に伝えることにしました。

――ケンジ君の日記を読んだお母さんはどうしたのでしょう。

お母さんは、その場で泣き崩れていました。そこから、お母さんのケンジへの関わりが根本から変わったんです。親戚の人に何を言われようが、近所の人から何を言われようが、夫から何を言われようが、ケンジを信じて守るという姿勢になりました。ケンジを理解しようと懸命に努力をされているのがわかりました。そのうちに、ケンジとお母さんの関係性はぐっと良くなっていきました。

そうしたら、背中を向けていたお父さんも変わったんですよ。

2学期になって訪問した時に、僕のところに来て、「先生、僕にできることはありますか。僕はケンジとは正直言って全く関わってこなかった。どういう風に関わっていいかわからんので、教えてくれ」とおっしゃったんです。僕は、「お父さんの好きなことしましょう。ドライブでもいいし、魚釣りでもいい。一緒に何かすることがあった方が関わりやすいと思います」と伝えたんです。そうしたら、お父さんは「わかりました!」って言ってね。

それから、ケンジはどんどん変わっていきました。今までためていたものを一気に吐き出すかのような表現が日記や会話に表れてきたんです。それを両親に話し、僕は家庭に行く時間をどんどん減らしていったんです。減らしていったら、ケンジから「放課後に登校したい」と言ってきました。

――ケンジ君の中にエネルギーが貯まったんですね。

はい。それで、クラスの子には、「ケンジ来るかもしれんよ。 でも、特別なことは一切せんでいいから。関わりたかったら関わったらいいし、関わりたくなかったら見守ったらいいよ。みんなの自然が、ケンジも一番うれしいと思うから」と伝えました。

ケンジが放課後にきた時に、残ってくれている子どもたちと一緒に将棋をしたり、オセロをしたり。子どもたち同士の時間も、過ごすようになりました。その様子は、時折ケンジが書いてくる日記でも確認することができました。

10月21日

今日の夜に学校に行って、うさぎをつかまえた。あしたはオセロもっていこー。オセロはまけへんぞー。せんせいなんかいっぱつでたおしたるー。

ケンジの行動は、目に見えて活発になってきていました。今までの「世界」から抜け出そうとしている。自分の意志で行動を起こそうとしている、ということを日記から読み取ることができました。

お母さんと僕はそれを確認しながら、「ケンジを信じましょう」と話し合いました。3学期は家庭訪問に行くことはなくなって、放課後にケンジが学校に来るようになっていきました。それで、6年生の始業式の翌日、教室に行ったら、ケンジがちょこんとね、席に座っていたんです。

――ケンジ君が自分の意思で行動を起こしたんですね。

子どもらに「自然体」って言った手前、「ケンジよく来たな!!」っていうのを思っていても、一切それは言わずに何もなかったように過ごしました。今から思ったら、思いっきり喜んだらよかったかなって思うんだけど、当時は頑なにね、ケンジにとって、その方がいいかなと思ったんですよ。あんまり特別に、 ケンジだけ喜ぶというよりは自然体の方がいいかなって。そうして、ケンジが長いトンネルから抜け出したんだなと思える日記が綴られるようになりました。

4月11日

今日で6年生になって一週間になった。5年生は行ってないからほとんど勉強が分からなかった。さいしょの日は行けなかったけど、二日目に行けた。すっごく勇気がいった。6年生はしゅうがくりょこうに行きたいと思う。クラブとか、係とか、委員会をガンバル。

ケンジは宣言通り、修学旅行もすべてのことに参加してくれました。

小学校を卒業してからもケンジには時々会っていたんですけど、中学校は行ったり来たりがあったけど、高校は通信制に入り、彦根の大学に進学しました。卒業後は生協に正社員として就職して、今もずっと務めているんですよ。

――自立した姿をみることができるのは、とてもうれしいですね。

はい。とてもよかったです。「てだのふあ」を立ち上げるときに、ケンジのお母さんもご寄付を持って来てくれたんです。僕が「お母さん、あの時、僕がケンジ君に学校に来なくていいと言ったときに、よくその方針に従ってくれましたね」って言ったらね、その時に僕、「これ以上登校させたら、ケンジの命を削りますよ」って言ったらしいんです。実際そうやと思って、多分言ってしまったんやと思います。お母さん、「それで納得した」と言っていました。

不登校児との関わりということでは、ケンジとの実践がとても大きかった。学校に登校できたことが良いことなのではなく、子どもは、必ず自分の力で生きようとする。自らが成長したいと思っている。ケンジが自分の意志で行動を起こした、そのエネルギーに僕はとても感動したんです。

――「生活綴方」が果たした役割は?

ケンジへの実践を通じて、「綴る」ことの力の大きさも改めて痛感しました。僕とケンジを結んでいたのはケンジが綴った日記でした。両親の気持ちを切り替えてくれたのもケンジの日記でした。また、ケンジが自分の感情を表出させ、自分と向き合い、成長していくためにも、人との関わりをつくりだしていくうえでも、「綴ること」は大きな役割を果たしてくれました。